2022年度は本プロジェクトを開始して二年目にあたるが、発展の年となった。

4月には外部資金(三菱財団社会福祉事業・研究助成)による大型メタバースイベント「自閉症学超会議!」を共催のかたちで開催した。4月2日から9日まで8日間にわたりのべ500名を超える参加者を得ることができ、専門家、実践家、当事者とその関係者、一般参加者が集うオンラインコミュニティ空間を実現、社会実装の着実な成果をあげることができた。メタバースを用いた大型学術イベントとして国内先駆例となった。

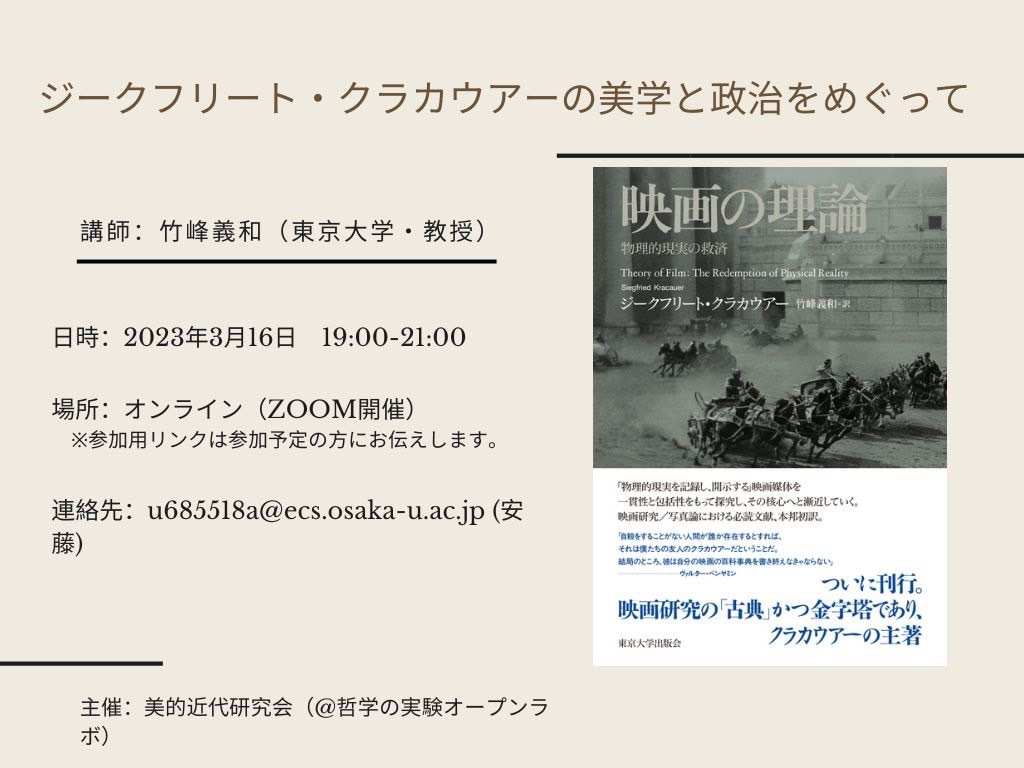

6月には日本ヘーゲル学会大会におけるメインシンポジウム「ヘーゲルと精神分析」を共催、7月には日本学術振興会外国人研究者招へいプログラムとの連動、および早稲田大学SGUグローバルアジア研究拠点との共催として国際パネルディスカッション「竹内好のアジア主義と現代―転移関係を超えて―」を開催した。米国ウィスコンシン大学ヴィレン・ムーティ教授、コーネル大学酒井直樹名誉教授らにご登壇いただき、活発かつ充実した議論が行われた。同7月には有志学生団体minoriaとの共催で聴覚障害をテーマとした「バリアフル座談会」が開催された。10月には、教育人間学&比較文明学研究室合同合宿を開催、また学生団体「さぽちむ」との共催によりグローバルビレッジ津雲台を舞台として地域住民、留学生らとの交流スペースの構築を企図した「フリードリンク」イベント、小中学生らに体験してもらう「プレゼン大会」が開催された。

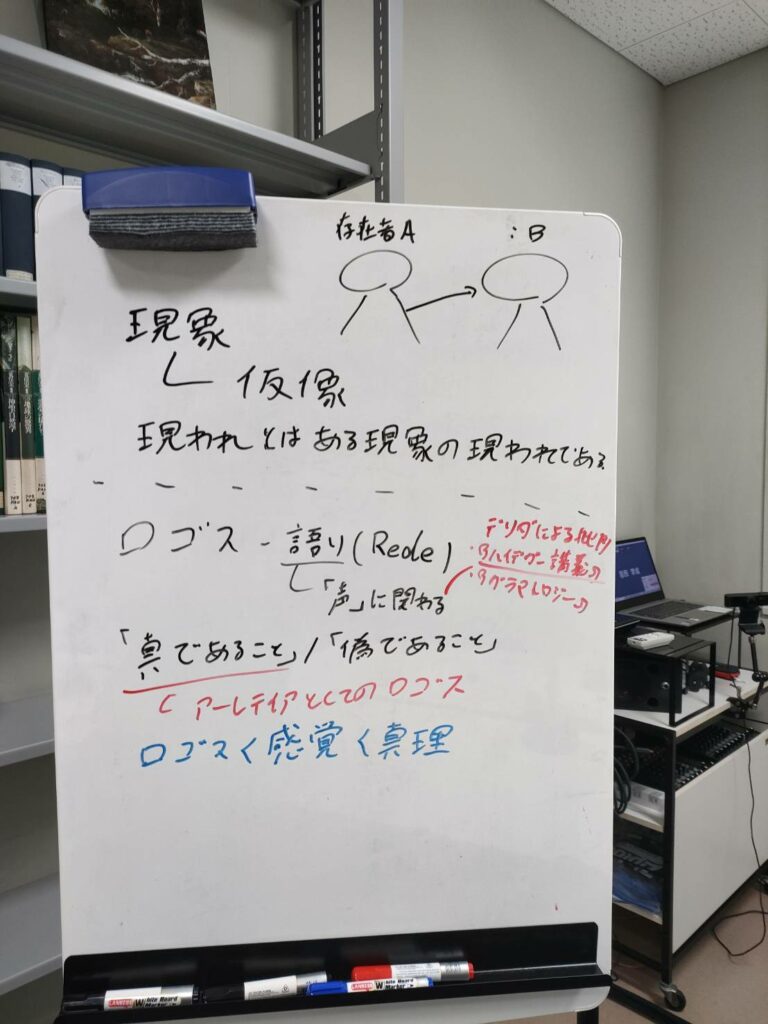

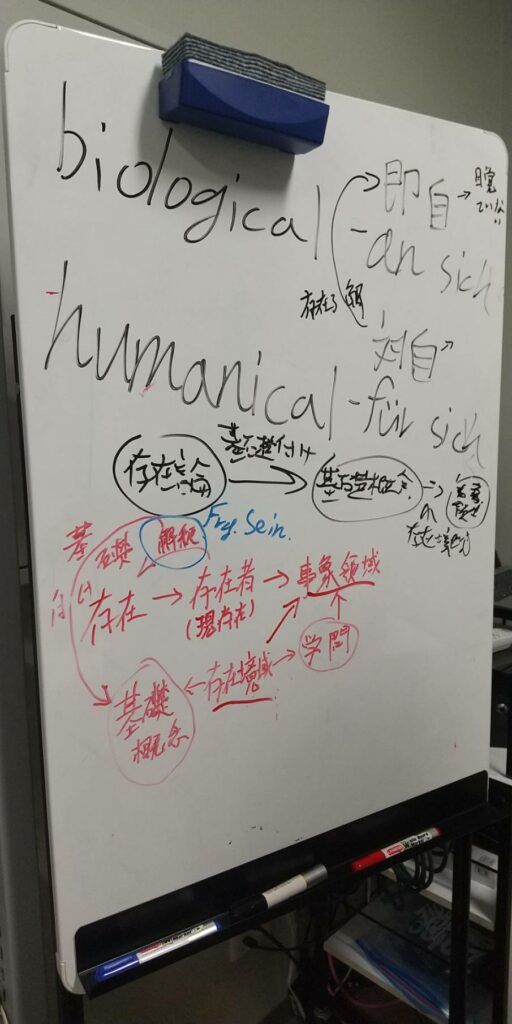

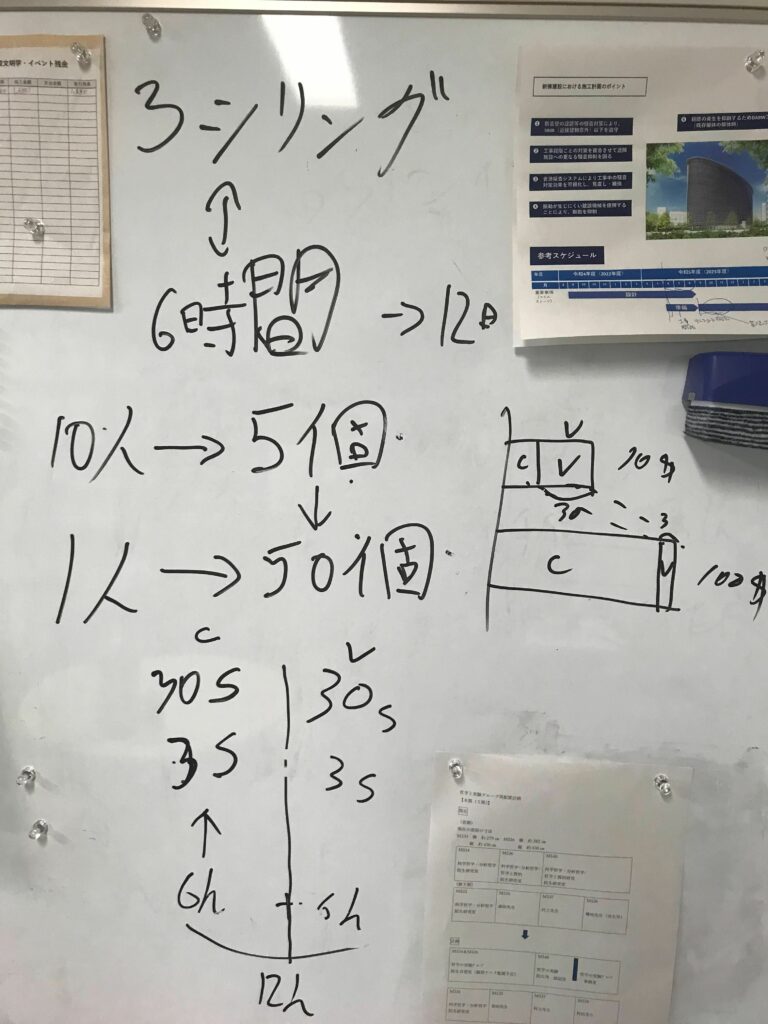

研究会形式の公認プロジェクトは、「美的近代研究プロジェクト」「ラカンと現代社会プロジェクト」「マルクス主義的社会理論研究会」「現代思想におけるハイデガー研究会」の計4つが学生主体により継続されている。プロジェクトごとに毎週、また毎月などのペースで研究会が開催されている。

企業と提携したインターンシップ企画は、株式会社レイ・クリエーションにご協力いただき、4月と2月の2回開催され、計三名の学部学生が参加した。

今年最大の活動トピックとしては、社会に向けたアウトリーチ活動として、ラボ公式ラジオ放送局「PiXOL Radio」を開設し、インターネット・ライブでの放送を開始したことである。5月にパイロット放送を行い、その後、およそ月一回程度のペースで放送を実施し、1月までに計9回の放送を実施した。本年度は「テツガクシャの御用聞き」という番組名で、おもに哲学を学ぶ大学院生をゲストに招き、哲学対話の手法で話を聞く番組を放送した。固定的な視聴者層も獲得することでき、確かな手応えがあった。こちらはさらに発展させてかたちでの第二期放送を2023年度に予定している。

以上のように、2022年度は、研究者、学生、企業、NPO、当事者、一般の方など多様なアクターを巻き込み、多様な様式による多数の行事が開催された実り豊かな年となった。今後は、社会との実質的な連携を本格的に深めていきたい。

メタバース空間で開催された「自閉症学超会議!」における交流の模様

小中学生が参加した「プレゼン大会」の模様

Radio PiXOL「テツガクシャの御用聞き」放送画像

聴覚障害をテーマとした「バリアフル座談会」の模様