「ラカンと現代社会」研究会 7月活動報告

文責:客本敦成(社会学系・比較文明学)

活動日:7月13日

7月は日程がうまく調整できず、また、参加者の体調不良などもあり、1回しか活動することができませんでした。

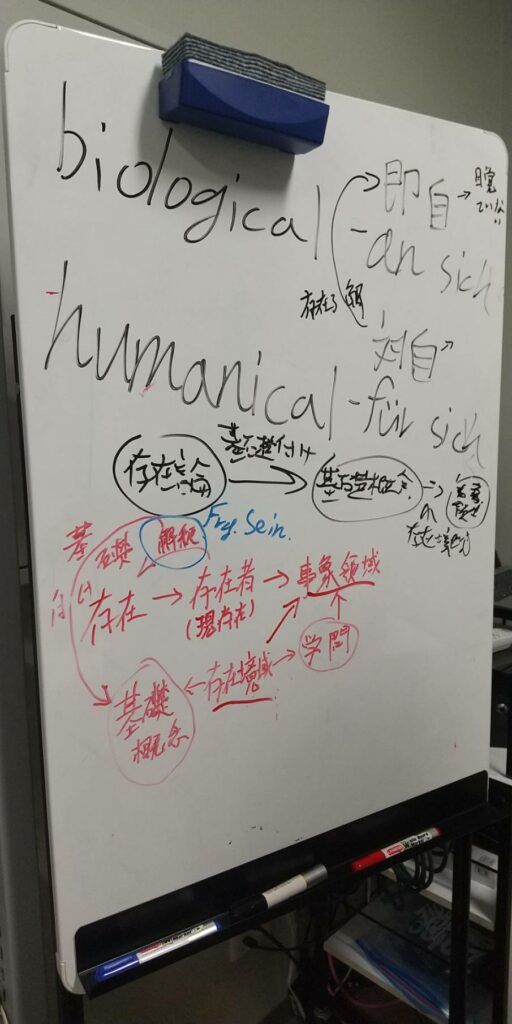

13日の回では、引き続きラカンのセミネール『精神分析の四基本概念』の第Ⅴ講を読みました。レジュメ担当者が内容をうまく理解することができず、議論が若干難航したのですが、他の参加者との議論を経て、最終的には理解を深めることができました。

「ラカンと現代社会」研究会 7月活動報告

文責:客本敦成(社会学系・比較文明学)

活動日:7月13日

7月は日程がうまく調整できず、また、参加者の体調不良などもあり、1回しか活動することができませんでした。

13日の回では、引き続きラカンのセミネール『精神分析の四基本概念』の第Ⅴ講を読みました。レジュメ担当者が内容をうまく理解することができず、議論が若干難航したのですが、他の参加者との議論を経て、最終的には理解を深めることができました。

マイクロアグレッション関連文献読書会 6月活動報告

文責:客本敦成(社会学系・比較文明学)

活動日:6月27日

マイクロアグレッション関連文献読書会の最初の活動として、デラルド・ウィン・スーの著作『日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション』の第7章の読書会をおこないました。

スーはレイシズム研究と比較しながらマイクロアグレッション研究の可能性を検討していますが、スーが述べるように両者が関わるのか、あるいは、マイクロアグレッション概念を用いることでレイシズム研究のどのような点を補うことができるのかなど、マイクロアグレッション概念の意義を踏まえつつ、更に深く議論することができました。

7月も引き続き『日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション』を読み進めます。

マルクス主義的社会理論研究会 6月活動報告

丸山由晴(社会学系・比較文明学M2)

活動日:6/6, 13, 20, 27

先月から引き続き、『資本論』第1巻を読んでいます。

今月の活動で、第8章「労働日」を読み終えました。

全体として、19世紀イギリスの労働環境や、環境改善のための労働闘争についてのジャーナリスティックな記述が多く、それを『資本論』という理論的な本に載せたことの意味がよく議論されました。

報告者としては、一つにはマルクスが実践的次元へのまなざしを強く持っていたことを示す証左であると考えました。加えて、マルクスが『資本論』を読み始めるにあたって、「労働日」章をすすめていたことを踏まえて、いわば労働者に対するアジテーションの意味があったのではないか、そして翻って『資本論』全体が理論書であると同時に、活動のためという面も有するのではないかとも議論されました(ただしその割にはあまりに理論的な話が多いというバランスの問題はありますが)。

また、個々の記述は別としても、マルクスは、労働時間の短縮が、より良い社会を実現するための先決的条件であると(引用ではありますが)語っており、実際労働時間の制定を巡った闘争の歴史を記述しているところからも、『資本論』のようなマルクスの系譜は、革命を起こしたがるようなところはありつつも、漸進的に改善するビジョンもあったのだと興味深く思いました。

来月も『資本論』を読み進めていきます。

対話番組「Radio PiXOL テツガクシャの御用聞き」2023年6月活動報告

対話番組「Radio PiXOL テツガクシャの御用聞き」2023年6月活動報告

2023年6月22日(木)、Youtubeにて2023年度第2回(全体では第10回)放送を実施しました。本番組のメインパーソナリティーである「のじにぃ」(野尻英一先生)と「ともちゃん」の二人に加えて、ゲストとして「めとろ」さんにご出演いただきました。めとろさんは、図書館でお仕事をされながら、フランス現代思想を社会思想的観点からご研究されています。

放送では主に、働きながら研究することのむずかしさ、研究者のセルフケアの必要性などについて語っていただきました。日常的なトピックに関連させながら、非常にわかりやすくお話ししていだきました。内容としても、研究をつづけていくなかで多くの方が感じる困難をうまく言語化していただいたように感じています。

次回は、7月20日(木)21:00-22:00に配信します。ぜひご視聴ください。

報告:眞田航(哲学と質的研究)

対話番組「Radio PiXOL テツガクシャの御用聞き」2023年5月活動報告

2023年5月25日(木)、Youtubeにて2023年度初回(全体では第9回)放送を実施しました。本番組のメインパーソナリティーである「のじにぃ」(野尻英一先生)と「ともちゃん」の二人が出演しました。放送では、主に以下の内容が語られました。

・前年度の放送のふりかえり

・哲学と対話の関係について

・今年度の方針

今年度は〈テツガクへの期待〉篇として、主に、社会人の立場から哲学に関わっている方々に出演していだだきます。

報告:眞田航(哲学と質的研究)

マルクス主義的社会理論研究会 5月活動報告

丸山由晴(社会学系・比較文明学M2)

活動日:05/30

参加者も新たに迎え、5月末から、2023年度春夏学期の活動を開始しました。

第8章「労働日」第1節「労働日の限界」を読みました。

剰余価値が発生するメカニズムを踏まえた上で、必要労働時間と剰余労働時間という区別のもと、労働が行われる単位である「労働日」について、資本制においては本質的にその時間が拡張される傾向があるということを確認しました。

このような労働時間の延長は、現代の労働においても考えられる話題であり、テキスト解釈を行いつつも、各人の経験に引き付けた議論もなされました。

「労働日」章は、19世紀イギリスの労働環境についての報告が多くを占めており、これまでの『資本論』の理論的叙述からはいささか外れるところではあります。しかし、むしろ労働者が資本制において翻弄されていることを訴えている箇所であり、マルクスが資本論という理論的な書物においてさえ現実の労働者へのまなざしを忘れなかった証左であると思えます。

引き続き、『資本論』を読み進めていきます。

マイクロアグレッション関連文献読書会 5月活動報告

文責:客本敦成(社会学系・比較文明学)

活動日:5月25日

マイクロアグレッション関連文献読書会の最初の活動として、デラルド・ウィン・スーの著作『日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション』のセクション2の読書会をおこないました。

心理学の立場から議論が展開されるスーの議論に対して、社会科学の立場から疑問が出るなど、ディシプリンを超えて、幅広く議論をすることができました。

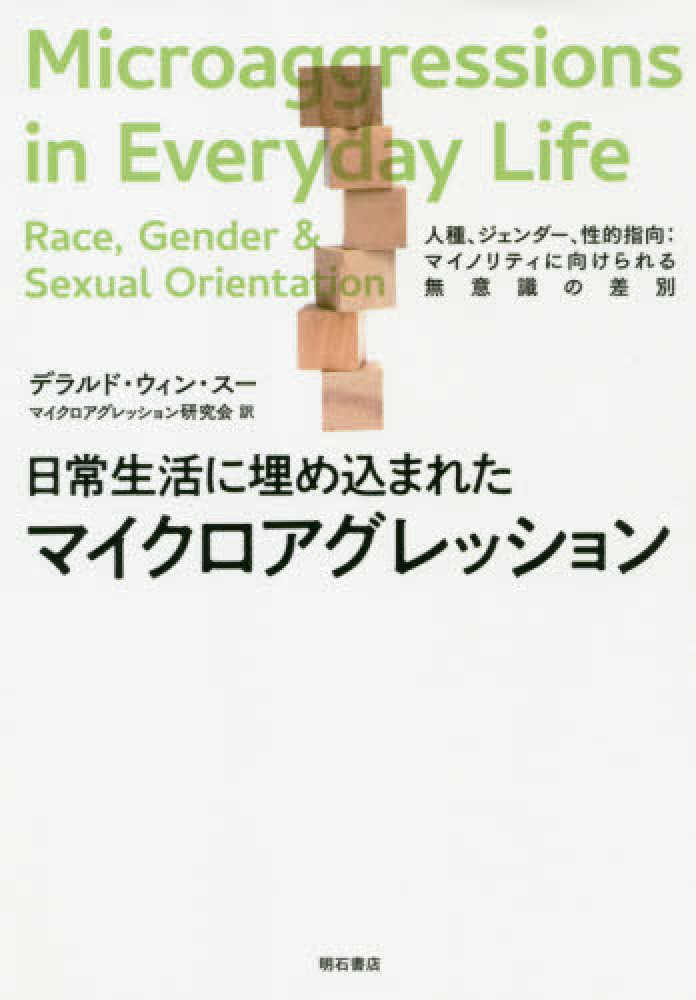

「現代思想におけるハイデガー研究会」五月活動報告

文責:葛西李成(社会学系・比較文明学)

活動日:4/27、5/11、5/18、5/25

五月の研究会では、マルティン・ハイデガー『存在と時間』の第一編第二十節「「世界」の存在論的規定の基礎」までを扱いました。今月はハイデガー独自のジャーゴンに苦労させられることが多く、複数の邦訳に加えドイツ語原文や中国語訳などとも照らし合わせながら、一個一個の用語を確認して議論を進めました。内容としては、一般的な意味合いとは異なる含意をもつハイデガーの「世界」概念の理解に向けて、集中して討議することができたと感じています。来月も引き続き、『存在と時間』を読み進めていく予定です。

「ラカンと現代社会」研究会 5月活動報告

文責:客本敦成(社会学系・比較文明学)

活動日:5月11、18、25日

5月の研究会でも、引き続きラカンのセミネール『精神分析の四基本概念』の第Ⅴ講を読みました。ゆっくり読み進めることで、少しずつ内容が理解できるようになりました。

特に「表象代理」というフロイト由来の難解な概念について、メンバー間で共通理解ができてきたと思います。

「ラカンと現代社会」研究会 4月活動報告

文責:客本敦成(社会学系・比較文明学)

活動日:4月13、20、27日

4月の研究会では、引き続きラカンのセミネール『精神分析の四基本概念』の第Ⅴ講を読みました。セミネールという形式上意味が掴みにくく、1度の読書会で進めることができる範囲もとても短いのですが、そのぶん集中した議論ができていると思います。

また、メンバーの研究発表も行いました。フロイトとブロイアーの『ヒステリー研究』の歴史的意義をまとめる発表でした。こちらもフロイトとラカンの関係を考えるうえで、とても重要な議論ができたと思います。