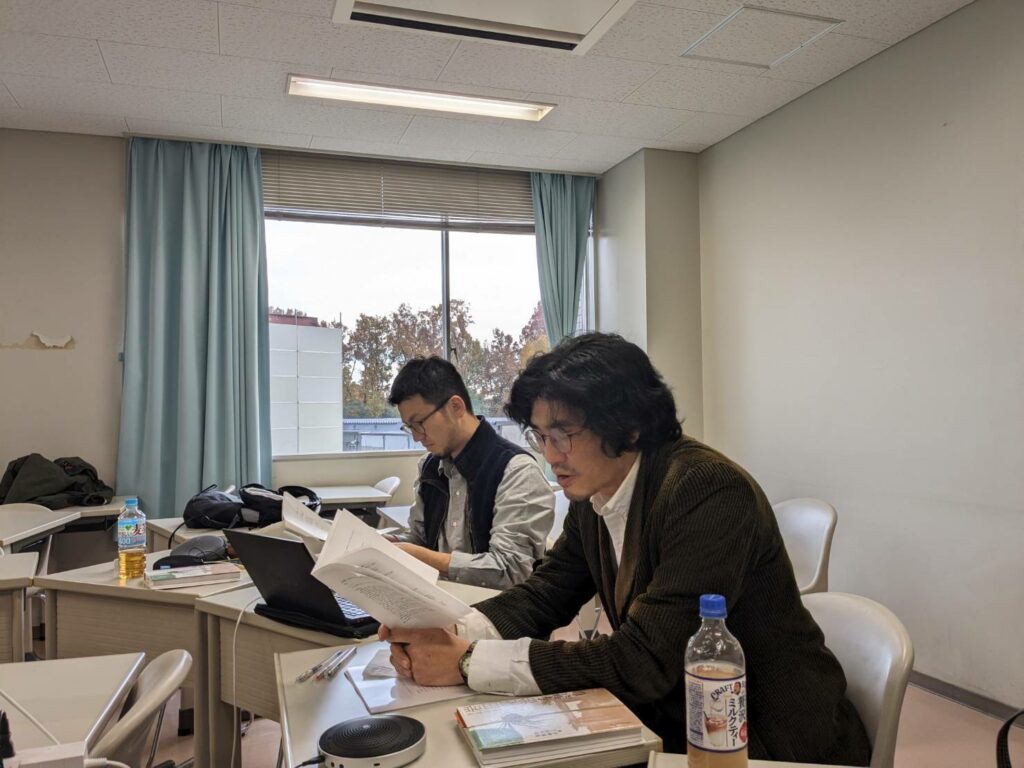

2023年11月16日(木)、Youtubeにて2023年度第7回(全体では第15回)放送を

実施しました。本番組のメインパーソナリティーである「のじにぃ」(野尻英一先

生)と「ともちゃん」の二人に加えて、PDの「めとろ」さん、現役大学院生の「きゃ

くの」さん、「はーりー」さん、「ピーちゃん」さんに、ご出演いただきました。

今回放送は、「哲学勉強スペシャル」回ということで、哲学研究をおこなっている

若手のみなさんに、「哲学の勉強のやりかた」をテーマにお話しいただきました。哲

学書の文面を写経のように写しながら解釈したり、みんなで集まって読書会をおこ

なったり、哲学研究の業界にいなければなじみのないような勉強のやりかたについて、

情報提供することができたと思います。

以下は、出演者のみなさまからいただいたご感想です。

【11月ゲスト・めとろ】

多くの人は、パソコンをもっていても、その作り方は知りません。他方で研究者も、

他人の本や論文を読んでいたとしても、それが生み出されるまでの「勉強の仕方」は

意外と知りません。この過程を、きちんと伝えていくのが大事かもしれないと、今回

の企画を通じて思いました。

【11月ゲスト・ハーリー】

今回、他分野の方々とお話できたので有意義な経験となりました。私は分析哲学の立

場としてお話しましたが、特に大陸系の方々の勉強法をお聞きした時にみなさんが

揃って本を「読む」と仰っていたのが印象的でした。

【11月ゲスト・きゃくの】

自分が日々やっていることを改めて言語化して他のひとと共有する、という経験がで

きて楽しかったです。「いつか分かるときが来たらいいなあ」と思いながらゆるゆる

と本を読む日々を、大切にしたいと思います。

【11月ゲスト・ピーちゃん】

哲学書を読むということは、一見すると孤独な作業に見えますが、ほかのひとたちと

一緒に読んだり、自分がこれまで経験してきた人間関係を思い出したりしながら読ん

だりすることでもあり、たくさんの他者を媒介した活動なのだなと、再確認しました。

【のじにぃ】

哲学でも領域によって勉強の仕方にちがいがあり、みなさんのお話、参考になりまし

た。「一万時間の法則」というのがありますが、修行の仕方が異なっても、10年く

らい頑張ると一人前、というところは同じかな、と思いながら聞いていました。がん

ばってください!

報告:眞田航(哲学と質的研究)