4月2日から9日まで8日間にわたり開催された大型メタバース・イベント「自閉症学超会議!」が、無事閉幕いたしました。

500名を超える参加者を得ることができ、社会実装の着実な成果をあげることができました。「これは成功ですね!」「本当に面白いです!」と多くの参加者の方に言っていただきました。多くのアクターにお力添えいただいたことで成功を導くことができました。

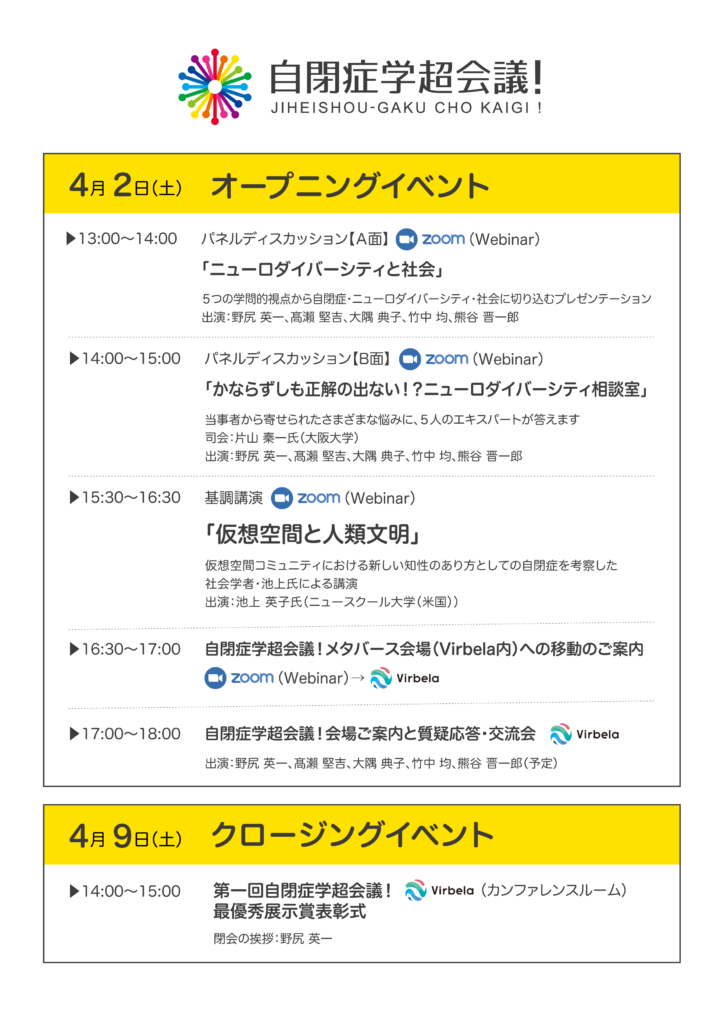

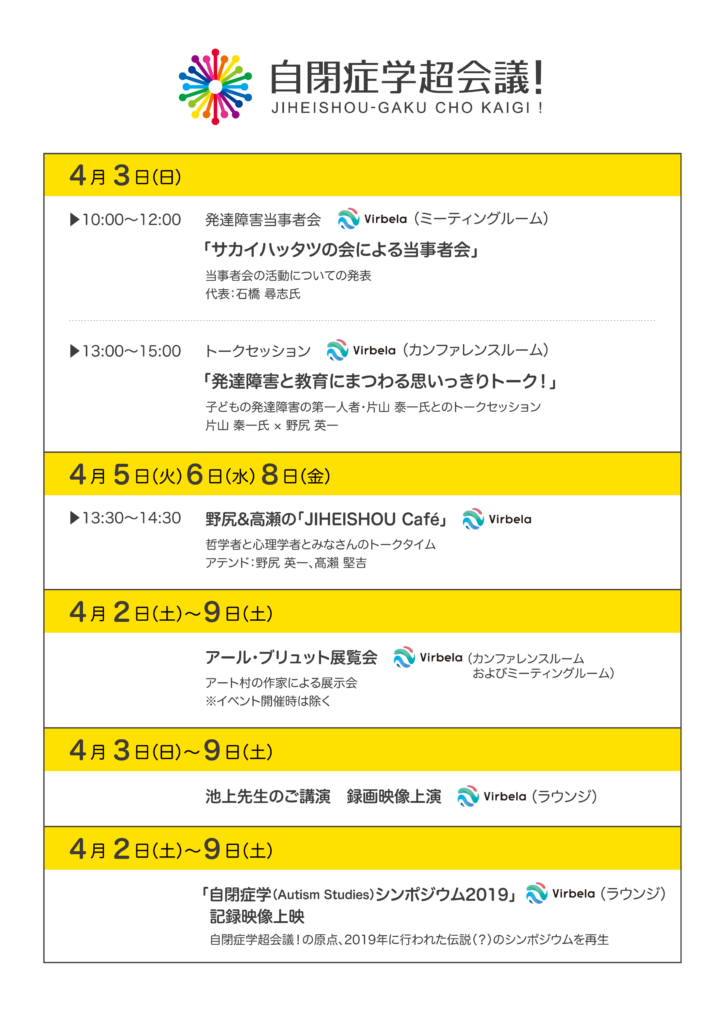

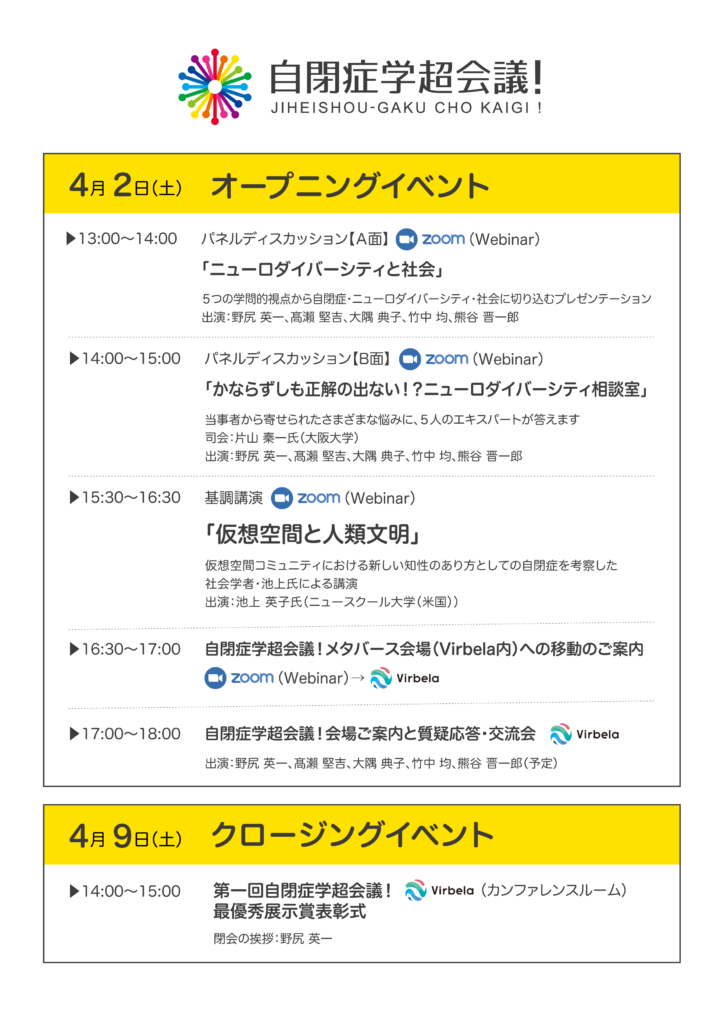

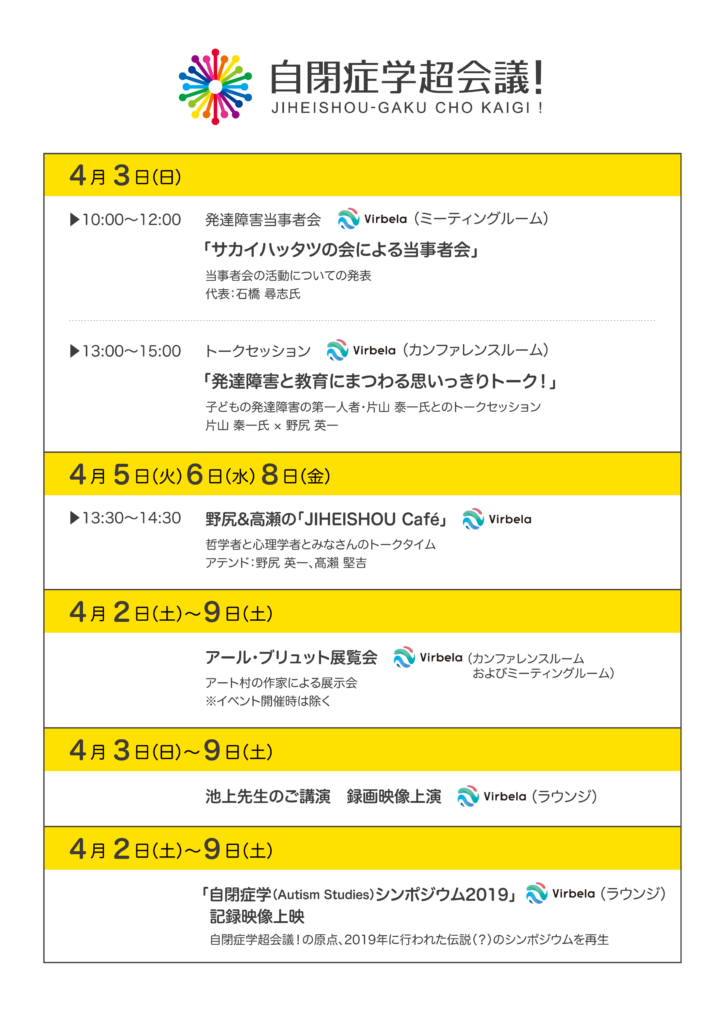

オープニングイベントは、池上英子氏(ニュースクール大学)による仮想空間と人類文明についての基調講演で幕を開けました。大隅典子(東北大学)、熊谷晋一郎(東京大学)、竹中均(早稲田大学)、高瀬堅吉(中央大学)、野尻英一(大阪大学)のコアメンバーをパネリストとし、片山泰一(大阪大学)を司会としたパネルディスカッションでは、当事者より寄せられた「お題」に、専門家たちが知恵を絞って応える姿が見られました。会期中にいつでも見られる常設展示コーナーでは、哲学、心理学、文化人類学、社会学、教育学、言語学、小児科学、アート、教育支援、就労支援、工学、生物学、当事者研究と多彩な専門分野からの展示が設置され、一般参加者からも好評でした。深夜に訪れて展示をゆっくり見ていく参加者の姿も見られました。

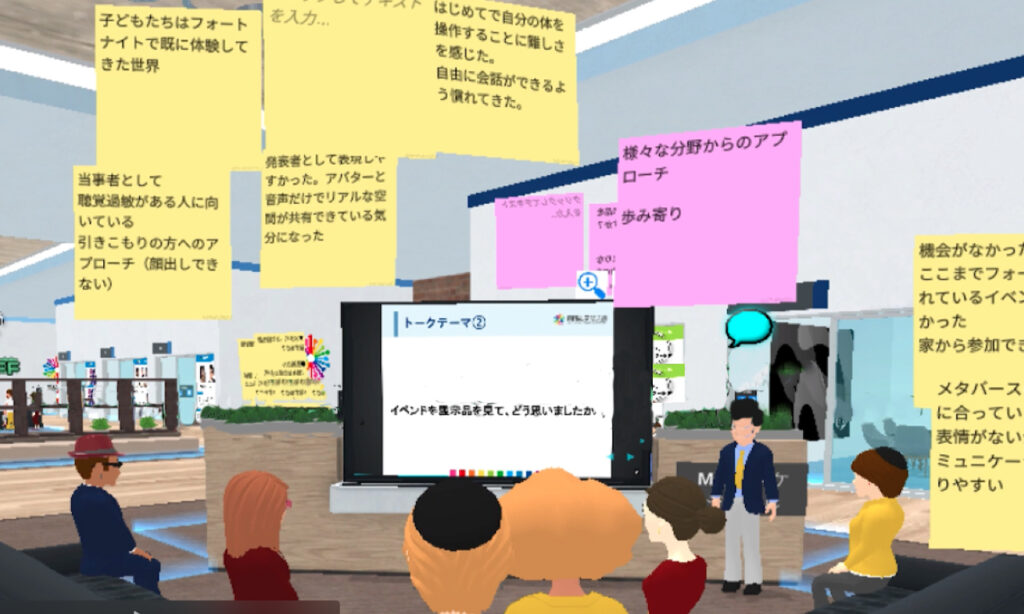

会期中、トークセッション(発達障害と教育にまつわる思いっきりトーク!、JIHEISHOU Caféなど)、アート展示会&即売会、書店(丸善雄松堂)、当事者会(自助会)、ワールドカフェなどの企画が催され、領域や地域を越えた接触と交流がありました。ジュンク堂書店・西宮店とのブックフェア・コラボも実現しました。

常設展示より選ばれる「第一回自閉症学超会議!最優秀展示賞」には、松本敏治「『自閉症は津軽弁を話さない』海外編」が選ばれ、最終日に授与式が催されました。

以上のように自閉症学超会議!は、昨今急速に話題になりつつあるメタバース(仮想空間)を活用し学術と社会との交流を促していく新たな試みとなりました。参加者から多くのよい反応を得ることができ、会場が閉じてしまうのが寂しい、ぜひ継続開催してほしい等の要望が出ていました。今後、関西地方の自助会によるハッタツエキスポとの連携も見込まれ、社会へのアウトリーチ活動として、未来につながる芽を育むことができました。

自閉症学超会議!プロジェクトは、三菱財団社会福祉事業・研究助成によるご支援をいただき、大阪大学未来共創センター・哲学の実験オープンラボ共催により実現いたしました。また運営業務の中心となりご尽力いただいた株式会社レイ・クリエーションのみなさまには、この場をお借りして御礼申し上げます。

出展の一覧については下記ホームページをご参照ください。

自閉症学超会議!ホームページ

http://csc.hus.osaka-u.ac.jp/jiheishougaku-chou-kaigi/