マイクロアグレッション関連文献読書会 2月活動報告

文責:客本敦成(社会学系・比較文明学)

活動日:2月29日

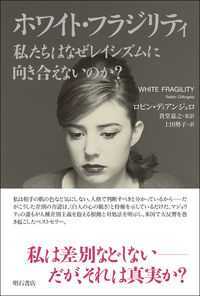

今月から、ロビン・ディアンジェロの『ホワイト・フラジリティ 私たちはなぜレイシズムに向き合えないのか?』(日本語訳は明石書店)の読書会を開始し、第一章までの範囲を読みました。ディアンジェロのこの著作はマイクロアグレッションを主題としたものではないですが、レイシズムの現実が白人において受け入れられないものであるということを論じている点において、意図されずおこなわれる差別としてのマイクロアグレッションと重なるところがあります。読書会では、日本における事例と比較しながら、マジョリティと差別意識の関係について議論しました。

3月も引き続き、『ホワイト・フラジリティ』を読み進めていきます。