マルクス主義的社会理論研究会 2月活動報告

丸山由晴(社会学系・比較文明学M1)

活動日:02/17

今月の活動では以前より読書会として行ってきたマルクス『資本論』を継続し、第5章第1節「労働過程」を購読しました。

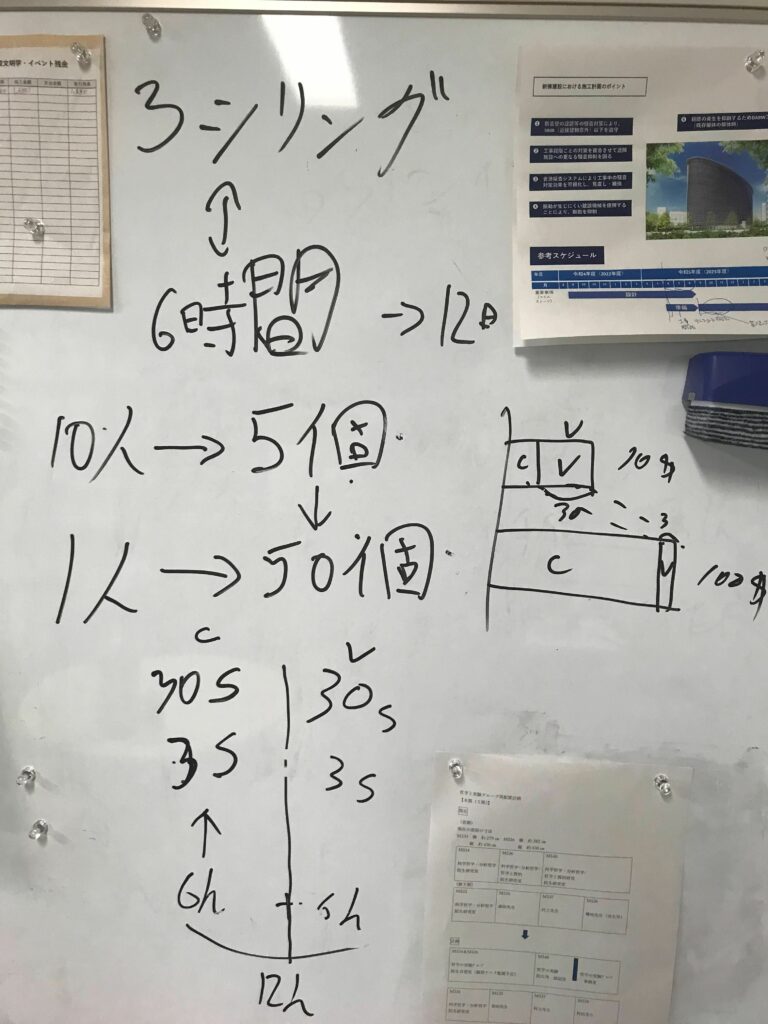

貨幣が、他のものの手によらず自己増殖する「資本」となるのは何故なのか、それは「労働力」という一つの商品が他の商品に対して労働するからである、という前節までの流れを踏まえた上で議論を行いました。

第5章では、資本家が労働力を商品として消費する過程、すなわち価値が増殖する過程について記述されるのですが、第1節では、そのような資本家とは差し当たっては関係のない「労働」についての考察がなされています。

議論としては、労働が意識的になされる自然と人間とのやり取り、物質代謝であることや、資本家の元で労働がなされるならば、労働手段も対象もすべて資本家が購入したものであるから、生産物、価値が資本家のものであることなどが話されました。