公認プロジェクト「プレゼン大会」 報告書

報告者:さぽちむ ふうか

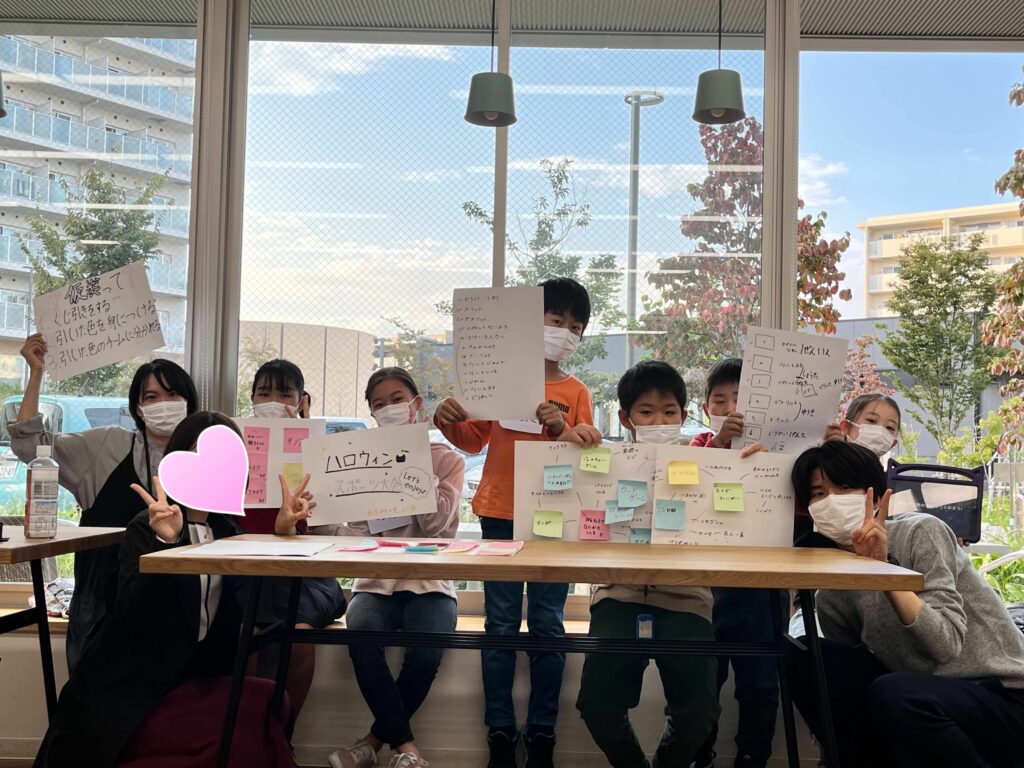

【当日の様子】

・日時:2022年10月22日(土)13:30~16:30

・場所:グローバルビレッジ津雲台 コミュニティラボ

・参加者:6人(小学生4人、中学生2人)

・学生側の参加者:3人

・主催:「さぽちむ」(報告者が代表を務める学生チーム)

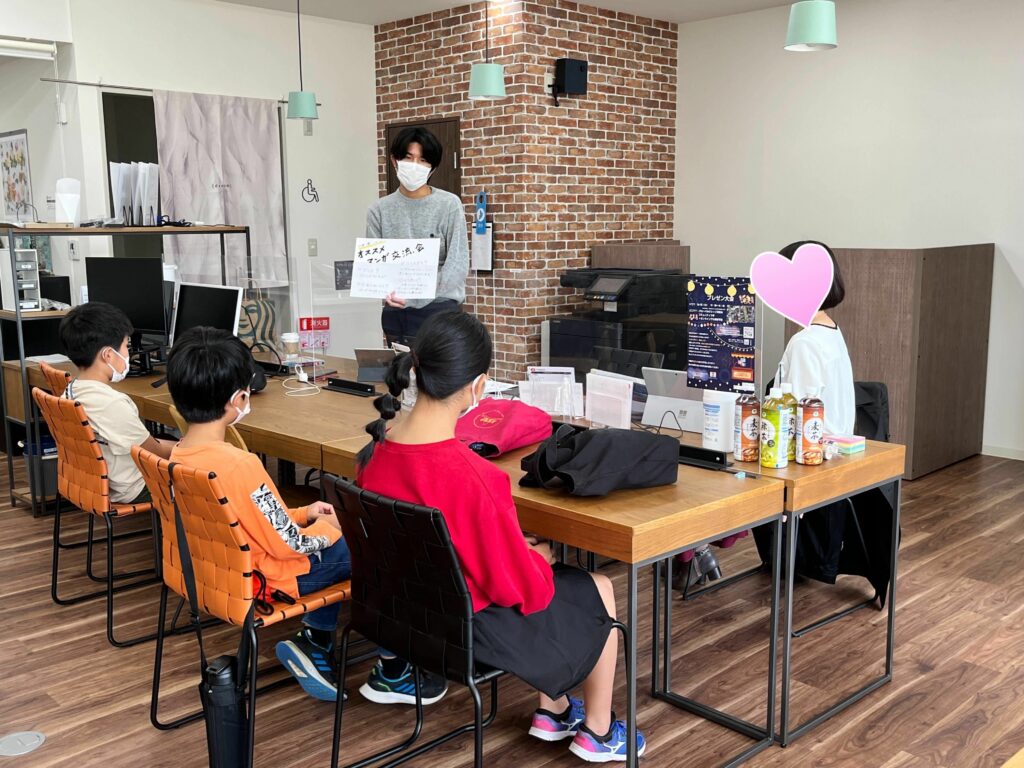

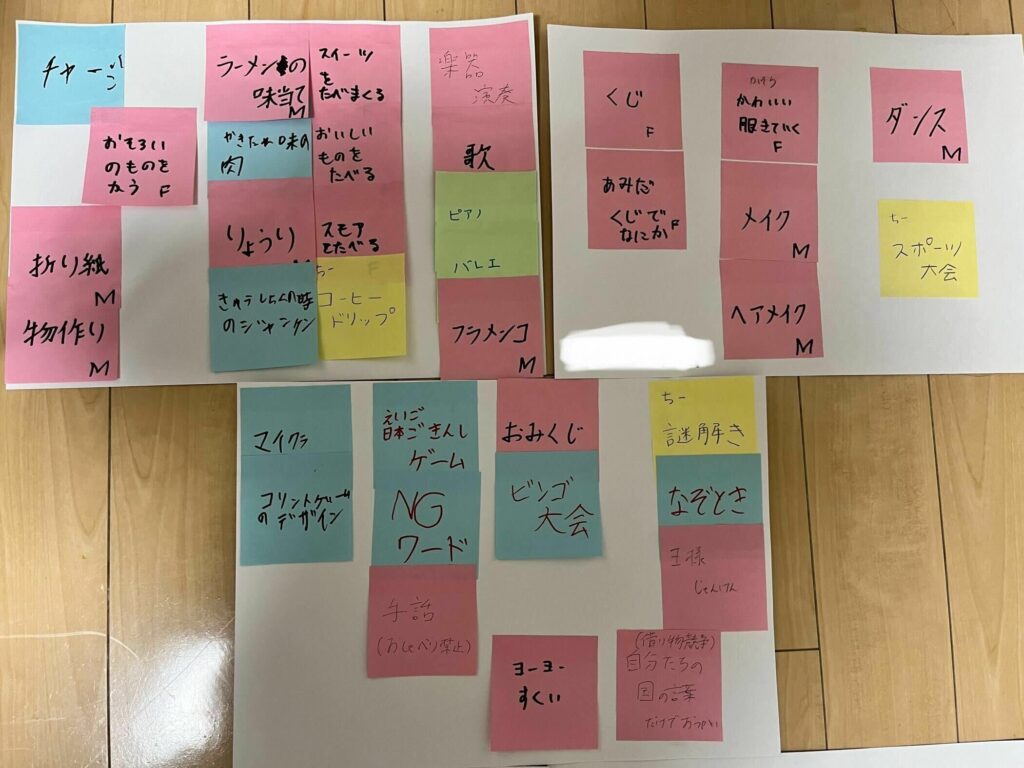

今回のイベントでは、小中高生をターゲットに、アイデア構成・プレゼンテーションを体験してもらった。実際に参加してくれたのは、事前申し込みに小学生2人、中学生2人、当日飛び入り参加で小学生2人の6人に対し、運営側の大学生は「さぽちむ」メンバーの3人という小規模開催だった。さらに、小学生チームと中学生チームに分け、メンターとして大学生が1人ずつ(もう一人は基本的に俯瞰、足りない部分を補助)という形で、それぞれの子どもたちのレベル感やテンションに合わせて実施することができた。イベント自体の流れとしては、今回のイベントの説明、アイデアのブレスト、グループ分けと自己紹介、自分たちのチームにとって最も魅力的なアイデアの選択、アイデアのブラッシュアップ、プレゼンテーションの資料作成、プレゼンテーションの練習、発表、クロージングという流れで、休憩をこまめに取りながら進めた。

プレゼンテーションのテーマは、11月に控えたグローバルビレッジ全体でのお祭りの出し物をするなら、何がいいか?というテーマで、実際に出てきたアイデアをもとに、私達「さぽちむ」が現実的に実行可能な案へとブラッシュアップし、出店予定である。大学生の私たちからは想像もつかないようなアイデアがたくさん飛び出し、感心させられるばかりだった。子どもたちの自由な発想と、ワクワクした表情が非常に印象的な一日だった。

【感想・次回への意気込み】

上述にもあるが、子どもたちに楽しんでもらうには、やはり当事者である子どもたちからアイデアをもらうに限ると感じた。大学生の私達では考え付かない、けれども私達もワクワクさせてくれる、そんなアイデアが次々に出てくるのには驚かされる。今回のお祭りに反映されなかったアイデアでも、実行できそうであれば今後のイベントの参考にしたい。子どもたち自身も、最初は緊張の面持ちだったが、自己紹介ですっかりアイスブレイクが完了し、とても楽しそうに、積極的に取り組んでくれていた。これは、小規模開催だったからこそできた、密なコミュニケーションとその場での臨機応変な対応が産んだと思う。

今後も、フリードリンクなどの中規模イベントと、今回のようなターゲットを絞った小規模イベントを織り交ぜることで、接点を広く持ちながら、それぞれの属性に応じたニーズをも発掘することを目指したい。次回は11月にお祭りの一つの出し物として出店予定であり、そこで新たな住民との出会いに期待する。

以上